9月 15, 2022

Grafanaのグラフで第2軸(Right Y Axis)を追加する方法

6月 21, 2022

Nature Remo Eを使った電力使用状況の取得

6月 09, 2022

node.jsを用いたinfluxdbへのデータ保存

ライブラリのインストール

$ npm install influxnode.js

const Influx = require('influx')

const influxAircon = new Influx.InfluxDB({

host: '192.168.***.***',

database: 'homedata',

schema: [

{

measurement: 'echonet-Aircon',

tags: [

'addr',

'place'

],

fields: {

status: Influx.FieldType.STRING,

mode: Influx.FieldType.STRING,

modeNum: Influx.FieldType.INTEGER,

setTemp: Influx.FieldType.INTEGER,

measureHumi: Influx.FieldType.INTEGER,

measureTemp: Influx.FieldType.INTEGER,

measureOutdoorTemp: Influx.FieldType.INTEGER

}

}

]

})

influxAircon.writePoints([

{

measurement: 'echonet-aircon',

tags: { addr: address, place: "aircon" },

fields: {

status: vStatus,

mode: vMode,

modeNum: vModeNum,

setTemp: vSetTemp,

measureHumi: vMeasureHumi,

measureTemp: vMeasureTemp,

measureOutdoorTemp: vMeasureOutdoorTemp

}

}

]).catch(err => {

console.error(`Error saving data to InfluxDB! ${err.stack}`)

})

ECHONET liteを用いた太陽光発電&蓄電池&エコキュートの情報取得

太陽光発電

//Solar

function getOperationStatus_Solar(address, eoj) {

var esv = 'Get';

var prop = [

{ 'epc': 0x80, 'edt': null }, // ON/OFF

{ 'epc': 0xE0, 'edt': null } // 発電量

];

el.send(address, eoj, esv, prop, (err, res) => {

console.log('[Solar] @' + address);

console.log(' Err : ' + err);

console.log(' ESV : ' + res['message']['esv']);

var vStatus = '';

var vWatt = '';

for (let element of res['message']['prop']){

//console.dir(element);

var epc = element['epc'];

var edt = element['edt'];

if (epc === 0x80) {

vStatus = (edt['status'] ? 'on' : 'off');

//saveToFile(dataDIR+"/solar@"+address+"_Power",desc);

console.log(' Power : ' + vStatus);

}else if (epc === 0xE0) {

vWatt = element['buffer'][0]*256 + element['buffer'][1];

//saveToFile(dataDIR+"/solar@"+address+"_Generate",num);

console.log(' Electric generate : ' + vWatt + '[W]');

} else{

console.dir(element);

}

}

});

getOperationStatus_Battery(address);

}

蓄電池

//Battery

function getOperationStatus_Battery(address) {

var esv = 'Get';

var eoj = new Array(0x2,0x7d,1);

var prop = [

{ 'epc': 0x80, 'edt': null }, // ON/OFF

{ 'epc': 0xA0, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xA1, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xA2, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xA3, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xA4, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xA5, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xCF, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xD3, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xE4, 'edt': null }, //

{ 'epc': 0xE5, 'edt': null } //

];

el.send(address, eoj, esv, prop, (err, res) => {

console.log('[Battery] @' + address);

console.log(' Err : ' + err);

console.log(' ESV : ' + res['message']['esv']);

var vStatus = "";

var vEffectiveCapacity_charge = "";

var vEffectiveCapacity_disCharge = "";

var vChargeableCapacity = "";

var vDischargeableCapacity = "";

var vCapacity_charge = "";

var vCapacity_discharge = "";

var vOutput = "";

var vMode = "";

var vBatteryLevel = "";

var vDeterioration = "";

for (let element of res['message']['prop']){

//console.dir(element);

var epc = element['epc'];

var edt = element['edt'];

if (epc === 0x80) {

vStatus = (edt['status'] ? 'on' : 'off');

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_Power",desc);

console.log(' Power : ' + vStatus);

} else if (epc === 0xA0) {

var num0 = element['buffer'][0]<<24;

var num1 = element['buffer'][1]<<16;

var num2 = element['buffer'][2]<<8;

var num3 = element['buffer'][3];

vEffectiveCapacity_charge = num0 + num1 + num2 + num3;

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_EffectiveCapacity_charge",num);

console.log(' AC実効容量(充電) : ' + vEffectiveCapacity_charge + '[Wh]');

} else if (epc === 0xA1) {

var num0 = element['buffer'][0]<<24;

var num1 = element['buffer'][1]<<16;

var num2 = element['buffer'][2]<<8;

var num3 = element['buffer'][3];

vEffectiveCapacity_disCharge = num0 + num1 + num2 + num3;

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_EffectiveCapacity_discharge",num);

console.log(' AC実効容量(放電) : ' + vEffectiveCapacity_disCharge + '[Wh]');

} else if (epc === 0xA2) {

var num0 = element['buffer'][0]<<24;

var num1 = element['buffer'][1]<<16;

var num2 = element['buffer'][2]<<8;

var num3 = element['buffer'][3];

vChargeableCapacity = num0 + num1 + num2 + num3;

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_ChargeableCapacity",num);

console.log(' AC充電可能容量 : ' + vChargeableCapacity + '[Wh]');

} else if (epc === 0xA3) {

var num0 = element['buffer'][0]<<24;

var num1 = element['buffer'][1]<<16;

var num2 = element['buffer'][2]<<8;

var num3 = element['buffer'][3];

vDischargeableCapacity = num0 + num1 + num2 + num3;

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_DischargeableCapacity",num);

console.log(' AC放電可能容量 : ' + vDischargeableCapacity + '[Wh]');

} else if (epc === 0xA4) {

var num0 = element['buffer'][0]<<24;

var num1 = element['buffer'][1]<<16;

var num2 = element['buffer'][2]<<8;

var num3 = element['buffer'][3];

vCapacity_charge = num0 + num1 + num2 + num3;

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_Capacity_charge",num);

console.log(' AC充電可能量(現時点での) : ' + vCapacity_charge + '[Wh]');

} else if (epc === 0xA5) {

var num0 = element['buffer'][0]<<24;

var num1 = element['buffer'][1]<<16;

var num2 = element['buffer'][2]<<8;

var num3 = element['buffer'][3];

vCapacity_discharge = num0 + num1 + num2 + num3;

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_Capacity_discharge",num);

console.log(' AC放電可能量(現時点での) : ' + vCapacity_discharge + '[Wh]');

} else if (epc === 0xD3) {

var num0 = element['buffer'][0]<<24;

var num1 = element['buffer'][1]<<16;

var num2 = element['buffer'][2]<<8;

var num3 = element['buffer'][3];

vOutput = num0 + num1 + num2 + num3;

if (vOutput > 0xC4653601 ){

vOutput = vOutput - 0x100000000a;

}

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_Output",num);

console.log(' 瞬間充放電電力計測値 : ' + vOutput + '[W]');

} else if (epc === 0xCF) {

vMode = element['buffer'][0];

switch(vMode){

case 0x41:

vMode = "急速充電";

break;

case 0x42:

vMode = "充電";

break;

case 0x43:

vMode = "放電";

break;

case 0x44:

vMode = "待機";

break;

case 0x45:

vMode = "テスト";

break;

case 0x46:

vMode = "自動";

break;

case 0x48:

vMode = "再起動";

break;

case 0x49:

vMode = "実効容量再計算処理";

break;

case 0x40:

vMode = "その他";

break;

default:

}

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_Mode",desc);

console.log(' Mode : ' + vMode);

} else if (epc === 0xE4) {

vBatteryLevel = element['buffer'][0];

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_BatteryLevel",desc);

console.log(' 蓄電池残量 : ' + vBatteryLevel + "[%]");

} else if (epc === 0xE5) {

vDeterioration = element['buffer'][0];

//saveToFile(dataDIR+"/battery@"+address+"_Deterioration",desc);

console.log(' 劣化状態 : ' + vDeterioration + "[%]");

} else{

console.dir(element);

}

}

});

}

エコキュート

//Ecocute

function getOperationStatus_EcoCute(address, eoj) {

var esv = 'Get';

var prop = [

{ 'epc': 0x80, 'edt': null }, // ON/OFF

{ 'epc': 0xB2, 'edt': null }, // 炊き上げ中

{ 'epc': 0xC3, 'edt': null }, // 給湯中

{ 'epc': 0xE1, 'edt': null } // 残湯量

];

el.send(address, eoj, esv, prop, (err, res) => {

console.log('[EcoCute] @' + address);

console.log(' Err : ' + err);

console.log(' ESV : ' + res['message']['esv']);

var vStatus = "";

var vHotWaterMake = "";

var vHotWaterOutput = "";

var vHotWaterVolume = "";

for (let element of res['message']['prop']){

//console.dir(element);

var epc = element['epc'];

var edt = element['edt'];

if (epc === 0x80) {

vStatus = (edt['status'] ? 'on' : 'off');

console.log(' Power : ' + vStatus);

//saveToFile(dataDIR+"/ecocute@"+address+"_Power",desc);

} else if (epc === 0xB2) {

hotWaterMake = element['buffer'][0];

if (vHotWaterMake === 0x41) {

vHotWaterMake = 1;

console.log(' Hot water : making (' + vHotWaterMake + ')');

//saveToFile(dataDIR + "/ecocute@" + address + "_HotWaterMake", "making");

}else if (hotWaterMake === 0x42){

vHotWaterMake = 0;

console.log(' Hot water : not making (' + vHotWaterMake + ')');

//saveToFile(dataDIR + "/ecocute@" + address + "_HotWaterMake", "not making");

}

} else if (epc === 0xC3) {

vHotWaterOutput = element['buffer'][0];

if (vHotWaterOutput === 0x41) {

vHotWaterOutput = 1;

console.log(' Hot water : output (' + vHotWaterOutput + ')');

//saveToFile(dataDIR + "/ecocute@" + address + "_HotWaterOutput", "output");

}else if (vHotWaterOutput === 0x42){

vHotWaterOutput = 0;

console.log(' Hot water : no output (' + vHotWaterOutput + ')');

//saveToFile(dataDIR + "/ecocute@" + address + "_HotWaterOutput", "no output");

}

} else if (epc === 0xE1) {

vHotWaterVolume = element['buffer'][0]*256 + element['buffer'][1];

console.log(' Hot water volume : ' + vHotWaterVolume + '[l]');

//saveToFile(dataDIR + "/ecocute@" + address + "_HotWaterVolume", num);

} else{

console.dir(element);

}

}

});

}

ECHONET liteを用いたエアコンの情報取得

ライブラリのインストール

$ npm install serialport

$ npm install node-echonet-lite初期化関係

// reference : https://github.com/futomi/node-echonet-lite

// Load the node-echonet-lite module

var EchonetLite = require('node-echonet-lite');

// Create an EchonetLite object

// The type of network layer must be passed.

var el = new EchonetLite({ 'type': 'lan' });

el.setLang('ja');

// Initialize the EchonetLite object

el.init((err) => {

if (err) { // An error was occurred

showErrorExit(err);

} else { // Start to discover devices

discoverDevices();

setTimeout(timeOutExit, 15000);

}

});

対応機器の特定

// Start to discover devices

function discoverDevices() {

// Start to discover Echonet Lite devices

el.startDiscovery((err, res) => {

// Error handling

if (err) {

showErrorExit(err);

}

// Determine the type of the found device

var device = res['device'];

var address = device['address'];

var eoj = device['eoj'][0];

//console.log(eoj);

var group_code = eoj[0]; // Class group code

var class_code = eoj[1]; // Class code

if (group_code === 0x01 && class_code === 0x30) {

//el.stopDiscovery();

getOperationStatus_AirCon(address, eoj);

}else{

el.getPropertyMaps(address, eoj, (err, res) => {

console.log(address + " : " + el.getClassGroupName(group_code) + " / " + el.getClassName(group_code, class_code));

console.log('- IP address: ' + address);

console.log('- EOJ: ' + JSON.stringify(eoj));

console.log('- Property Maps:')

console.dir(res['message']['data']);

});

}

});

}

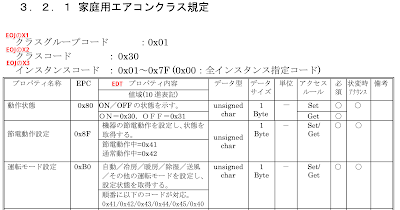

情報取得

// Get the operation status

function getOperationStatus_AirCon(address, eoj) {

var esv = 'Get';

var prop = [

{ 'epc': 0x80, 'edt': null }, // ON/OFF

{ 'epc': 0xB0, 'edt': null }, // Mode

{ 'epc': 0xB3, 'edt': null }, // Set Temperature

{ 'epc': 0xBA, 'edt': null }, // Room Humidity

{ 'epc': 0xBB, 'edt': null }, // Room Temperature

{ 'epc': 0xBE, 'edt': null } // outdoor Temperature

];

el.send(address, eoj, esv, prop, (err, res) => {

console.log('[Air conditioner] @' + address);

console.log(' Err : ' + err);

console.log(' ESV : ' + res['message']['esv']);

var vStatus = "";

var vMode = "";

var vModeNum = "";

var vSetTemp = "";

var vMeasureHumi = "";

var vMeasureTemp = "";

var vMeasureOutdoorTemp = "";

for (let element of res['message']['prop']){

//console.dir(element);

var epc = element['epc'];

var edt = element['edt'];

if (epc === 0x80) {

vStatus = (edt['status'] ? 'on' : 'off');

console.log(' Power : ' + vStatus);

//saveToFile(dataDIR+"/aircon@"+address+"_Power",desc);

} else if (epc === 0xB0) {

vModeNum = edt['mode'];

vMode = edt['desc'];

console.log(' Mode : ' + vMode + '(' + vModeNum + ')');

//saveToFile(dataDIR+"/aircon@"+address+"_Mode",desc);

//saveToFile(dataDIR+"/aircon@"+address+"_ModeNum",num);

} else if (epc === 0xB3) {

vSetTemp = edt['temperature'];

if(vSetTemp === null ){vSetTemp = 253}

console.log(' Set temp : ' + vSetTemp + "[℃]");

//saveToFile(dataDIR+"/aircon@"+address+"_setTemp",desc);

} else if (epc === 0xBA) {

vMeasureHumi = edt['humidity'];

//if(vMeasureHumi === 253 ){vMeasureHumi = " "}

console.log(' Measure Humi : ' + vMeasureHumi + "[%]");

//saveToFile(dataDIR+"/aircon@"+address+"_measureHumi",desc);

} else if (epc === 0xBB) {

vMeasureTemp = edt['temperature'];

console.log(' Measure temp : ' + vMeasureTemp + "[℃]");

//saveToFile(dataDIR+"/aircon@"+address+"_measureTemp",desc);

} else if (epc === 0xBE) {

vMeasureOutdoorTemp = edt['temperature'];

if(vMeasureOutdoorTemp === 126 ){vMeasureOutdoorTemp = 253}

console.log(' Measure Outdoor temp : ' + vMeasureOutdoorTemp + "[℃]");

//saveToFile(dataDIR+"/aircon@"+address+"_measureOutdoorTemp",desc);

} else{

console.dir(element)

}

}

//el.close();

});

}

エラー&終了処理定

// Print an error then terminate the process of this script

function showErrorExit(err) {

console.log('[ERROR] ' + err.toString());

el.close();

process.exit();

}

function timeOutExit() {

console.log('[TimeOut]');

el.close();

process.exit();

}

実行結果

[Air conditioner] @192.168.***.***

Err : null

ESV : Get_Res

Power : on

Mode : 送風(5)

Set temp : 253[℃]

Measure Humi : 70[%]

Measure temp : 24[℃]

Measure Outdoor temp : 19[℃]

ECHONET Liteを使ったスマートホーム&モニタの実現を目指す

- ・制御できる内容が限られる

- →Node-redに接続して自由にやりたい

- ・制御できる製品メーカーが限られる場合がある

- →Google Homeなどに接続して制御したい

- ・機器を接続しようとするとアダプタが必要になる場合がある

- →仕方がないけど、極力追加したくない

- ・総じて高額になる傾向

- →もともと製品が持っている機能を使って実現できるなら安上がり

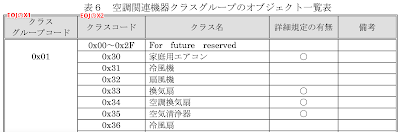

ECHONET lite

ECHONET Liteは、センサ類、白物家電、設備系機器など省リソースの機器をIoT化し、

エネルギーマネジメントやリモートメンテナンスなどのサービスを実現するための通信仕様です。

通信仕様や各機器の制御コマンドを共通化することで、マルチベンダー環境でのシステム構築を実現します。プロトコル概要

- EOJ:オブジェクト(通信するECHONET lite対応機器)を指定

- EPC:取得するデータを指定

- EDT:データが入っている

ライブラリ "node-echonet-lite"

2月 17, 2019

Raspberry Piへのnode-redインストール

インストール

Node-RED日本にRasberry Pi用のスクリプトが用意されているので、下記のコマンドを実行するだけで完了。$ bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

公式が上記のスクリプトでインストールすることを推奨している。

設定

メモリの早期開放

$ node-red-pi --max-old-space-size=256

自動起動

$ sudo systemctl enable nodered.service

node-redへのアクセス

http://<ip-address>:1880

2月 10, 2019

Raspberry Piに最新版node.jsを入れる簡単な方法

Raspberry Piに最新版のnode.jpをインストールする

まずは、いつもどおりapt-getでインストールする。

$ sudo apt-get install -y nodejs npm

インストールされたバーションを確認(2019/02/10時点)

$ node -v

v4.5.0

npmパッケージ管理

npmで「n」というパッケージを用いることで、パッケージ管理を行うことができる。

https://github.com/tj/n

$ sudo npm cache clean

$ sudo npm install n -g

$ sudo n stable

上記の実施後にバージョンを確認すると、最新のstable版がインストールされている。

$ node -v

v11.8.0

1月 14, 2019

raspberry piへのDockerインストール

今更ながらだけど、、

Dockerの勉強を兼ねて、自宅で動かしているwebサービス系をDockerに移行するために、

手持ちのraspberry pi(Rasbian)へDockerインストールする。

※補足:Docker CEとEEの違いは、基本的な機能は同じだがサポート面が異なっている

CE:無償版、コミュニティーでのサポート

EE:商用版、認証済みコンテナ/プラグインの配布、Docker社がサポート

個人利用であればDocker CEを利用すればOK

Dockerのインストール

最近だと、Rasbian用のインストールスクリプトが用意されていて、

下記を実行するだけで完了するようだ。

Install using the convenience script

$ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh

$ sudo sh get-docker.sh

Docker実行ユーザーの登録

$ sudo usermod -aG docker your-user

docker-composeのインストール

$ sudo pip install docker-compose

1月 07, 2019

V6プラスでのポート開放

先日、夜間の通信速度の低下がガマンできなくなり、PPPoE接続からV6プラスへ切り替えました。

速度低下はなくなり快適になったのですが、Webサーバが接続できなくなっため、その備忘録として書いておきます。

変えたこと(繋がらなかった状況)

・PPPoEからV6プラスへの変更

・IPv4からIPv6への変更

(Webサーバの設定変更はなし)

わかったこと

・V6プラスだと、使用できるポートがアドレスごとに限られている

⇒80、443などがこれに入っていないので、アクセスできない

・使えるポートを特定して、それを使用してアクセスする必要がある

対策

①PPPoEでアクセスを続ける

・メインルータでPPPoEパススルーを設定

・サブルータ(Webサーバ用)でPPPoEの接続設定

②ポートを特定して、各種設定を変更(参考)

とりあえずは、①でその場を凌ぐ予定ですが、

・そもそものPPPoEで速度低下する問題が解決できてない

・メインの内部ネットワークと完全分離になるなどの運用面

などいろいろ弊害があるので、②への移行を考え中です。

12月 24, 2015

Linuxで未使用時のHDDをスピンダウンして省電力化

hdparmを使用したHDDスピンダウン設定

hdparmを使って、未使用時のスピンダウンを設定。

参考サイト

hdparm -S スピンダウンまでの時間設定 /dev/sdb

1-240 : 5 秒の倍数の指定。タイムアウトは 1を指定した場合 5 秒、240を指定した場合 20 分

241- 251 : 30 分単位の 1 から 11 の指定。タイムアウトは 241を指定した場合 30 分、251を指定した場合 5.5 時間。

252 : 21 分(5秒の倍数指定と同じ)

253 : ベンダ定義のタイムアウト。8 分から 12 時間の間のいずれか。

254 : 予約

255 : 21 分 15 秒(5秒の倍数指定と同じ)

自動起動の設定

起動時に自動で設定されるように設定

sudo vim /etc/rc.local

hdparm -S スピンダウンまでの時間設定 /dev/sdb

TT-RSSのインストールと設定

下準備

TT-RSSのインストールに先立ち、PHPとmysqlをインストールし、

mysqlのデータベース&ユーザを作成しておく。

TT-RSSのインストール

公式のインストール手順にしたがって、インストール。

git clone https://tt-rss.org/git/tt-rss.git tt-rss

sudo cp -r -p tt-rss /var/www/tt-rss

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/tt-rss

設定

http://サーバアドレス/tt-rssにアクセスし、必要項目を入力

初期ユーザ:admin

初期パスワード:password

デフォルトのTT-RSSは、ブラウザで表示中にしかRSSを自動更新しないので、

常に最新のRSSを集めるようにCRONに下記を登録。

sudo vim /etc/crontab

*/30 * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/tt-rss/update.php --feeds --quiet

mysqlの設定とユーザ&データベース作成

mysqlの設定

mysql -u root -p

起動したmysqlのシェル上で下記コマンドを実行

・ユーザ追加

grant all privileges on データベース名.* to ユーザー名@localhost identified by 'パスワード';

・ユーザ確認

select User,Host from mysql.user;

・ユーザ削除

drop user 'ユーザ名'@'localhost';

・データベース追加

create database データベース名 default character set utf8;

・データベース確認

show databases;

・データベース削除

drop database データベース名

参考サイト

Nginxのインストール、PHPの有効化

Apacheより軽量&高速と噂のNginxとPHP-FPMをインストール

関連パッケージのインストール

sudo apt-get install nginx php5 php5-fpm php5-cgi php5-cli php5-common php5-mysql mysql-server php5-gd php5-curl

Nginxの設定

sudo vi /etc/nginx/sites-enabled/default

設定のチェック

sudo nginx -t

設定のリロード

sudo nginx -s reload

SSL有効化

SSLの有効化は、ここにしたがって鍵を作り、Nginxに登録する。

Nginxの設定ファイルに下記を追加

参考サイト

server {

# listen 80;

listen 443 ssl;

ssl on;

ssl_certificate /etc/nginx/ssl/server.crt;(保存先)

ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/server.key;(保存先)

}

Raspberry Pi 2へLinuxインストールした後に最初にすること

最新のパッケージに更新

sudo raspi-config

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

ハードウェアの初期設定

sudo raspi-config

ちなみに。

初期ID:pi

初期Pass:raspberry

1月 25, 2015

iptablesのmediatomb用設定

mediatomb使用時に行うiptablesの設定

iptables -A INPUT -p tcp --dport 49152 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp --dport 1900 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 1900 -j ACCEPT

9月 25, 2014

Rasberry Piのmpeg2ハードウェアデコーダの有効化

システム負荷の軽減を目指しmpeg2のハードウェアデコーダを有効化する。

ライセンスの入手

mpeg2のハードウェアデコーダはライセンスを購入する必要があるので,このサイトから購入。

購入にはCPUのシリアル番号が必要になるので,下記コマンドを実行し確認する。

$ cat /proc/cpuinfo

processor : 0

model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)

Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls

CPU implementer : 0x41

CPU architecture: 7

CPU variant : 0x0

CPU part : 0xb76

CPU revision : 7

Hardware : BCM2708

Revision : 000d

Serial : **************** ← これがシリアル番号

サイトのフォームにシリアル番号を入力してライセンスを購入すると,

72時間以内(私の場合は1日くらいだったかな)でライセンス番号を記載したメールが送付されてくる。

ハードウェアデコーダの有効化

下記の手順でライセンスを登録する。

$ sudo cp /boot/config.txt /boot/config.txt.back

$ sudo vim /boot/config.txt

ライセンスを末尾に記載

decode_MPG2=0x********

$ vcgencmd codec_enabled MPG2

実行して以下が出力されれば成功!

MPG2=disabled

以下なら正常に動作していない。。。

MPG2=enabled

私の場合は後者だったわけですが。。(´;ω;`)

有効にならない理由

①ライセンスの登録に失敗している

登録先の間違い,コピペのミスなどなど。

$ vcgencmd get_config str

を実行し,登録したライセンス(メールで送られてきたヤツ)が出力されれば無事に登録されている。

decode_MPG2=0x********

②Firmwareが古い

購入してから時間が経っていて,Rasberry Piハード自体を制御しているソフトが古いVersionの可能性がある。

なので,最新版にアップデート

$ sudo rpi-update

$ sudo reboot

③Rasberry PiのCameraが有効になっていない

どうやらハードウェアデコーダの機能はCamera機能を有効にしないと使えない模様。

なので,カメラを有効にする。

$ sudo raspi-config

「5 Enable Camera」を選択。

その中でEnableを選び,機能を有効にする

$ sudo reboot

①については問題なかったため,②③を実行したらハードウェアデコーダが有効になりました!

2月 04, 2014

Rasberry Piのコンパイル最適化のオプション

GCCのコンパイル時にCPUの最適化をするRaspberry Pi用のオプション。

以下をMakefileに追加。

CXXFLAGS=-march=armv6zk -mcpu=arm1176jzf-s -mfloat-abi=hard -mfpu=vfp

CFLAGS=-march=armv6zk -mcpu=arm1176jzf-s -mfloat-abi=hard -mfpu=vfp

10月 31, 2013

AWStatsでApacheログ解析

webサーバのログ管理の必要性はわかっているけど,

いちいちログファイルを見てるのはめんどくさい。。

AWStatsの導入

そこでAWStatsを導入します。

これを導入することで,webブラウザでApacheログを視覚的に(グラフとか)で確認することが出ます。

インストール自体は簡単。設定すれば動作します。

$ sudo apt-get install awstats

設定

/etc/awstats以下にデフォルトの設定ファイルawstats.model.confが生成されているので,ファイルをコピーして編集。

$ cd /etc/awstats

$ sudo cp awstats.model.conf awstats.myhost.jp.conf

$ sudo vim awstats.myhost.jp.conf

以下のように追加or書き換え

LogFile="apacheのログファイルの位置"

LogFormat = 1

LogFormat = "%host %other %logname %time1 %methodurl %code %bytesd %refererquot %uaquot"

↑Apacheのログ出力設定がcombinedのとき用

SiteDomain="ドメイン名"

Lang="jp"

残りはweb表示するための設定。

Apacheのドキュメントルートにアイコンへのパスをリンクする

$ sudo ln -s /usr/share/awstats/icon /var/www/awstats-icon

Apacheのログ解析および結果の出力(cronにこれらを登録すれば,毎日自動解析してくれます

$ sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=myhost.jp -update

$ sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=myhost.jp -output > /var/www/awstats.html

以上!!

ただし,ログの解析結果をだれでも見れるとこに置くのは危険なので,アクセス制限をかけること!

6月 06, 2013

Raspberry PiでOpenCVを使う

関連ソフトのインストール

Raspberry PiにOpenCVをインストールします。

詳しくは過去の記事を参考にしてください。

必要なソフトのインストール!余分なものも入ってるけど気にしないっ

必要に応じて,追加でインストールしてください

$ sudo apt-get install cmake pkg-config mencoder mplayer libgtk2.0.0 libgtk2.0-dev libjpeg62 libjpeg62-dev libjpeg62-dbg libpng12-dev libpng12-0 ffmpeg libavcodec-dev libavcodec53 libavformat53 libavformat-dev libswscale-dev libswscale2 libavfilter2 libavfilter-dev libdc1394-22 libdc1394-22-dev libgstreamer0.10-0 libgstreamer0.10-dev libgstreamer0.10-cil-dev libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer-plugins-base0.10-dev zlib1g zlib1g-dev libxine1-ffmpeg libxine1-bin libunicap2 libunicap2-dev libdc1394-utils swig libv4l-0 libv4l-dev python-numpy python-dev

OpenCVのインストール

あとはソースをダウンロードしてきて,解答して,Makeするだけ!

$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D BUILD_PYTHON_SUPPORT=ON -D BUILD_EXAMPLES=ON ../opencv-2.4.5

make -j2

sudo make install

sudo ldconfig